周克芹

1936年10月28日,周克芹出生在四川省简阳县石桥镇外的一间磨房里,取名周克勤。父亲周金凡,母亲曾秀清。

周克芹图片

1948年秋,考入当地的“诚明中学”。学习一年,因无法交纳学杂费而退学,回乡下学习农活。

1950年,参加土地改革运动,担任当地农民协会青年部的副部长兼少先队长。

1952年,走出小山村,来到省府成都一家食糖联营门市当店员;父母希望他学手艺挣钱,周克芹却想读书,做一个有知识的人。家中无钱供读,周克芹便靠自己的努力,于1953年考上了“不交饭钱,不收学费”的成都农业技术学校。他在校6年,学了各种农作物的大田栽培技艺,其间开始不断小试笔锋。

1954年,周克芹的小说处女作《老盐工袁大爷》在成都《工商导报》上发表。

1955年年初,在成都农业技术学校初农班结业,经考试升入该校高农班,攻读农业栽培专业,并在本年加入共青团。喜爱阅读苏联文学作品,如《钢铁是怎样炼成的》、《勇敢》、《青年近卫军》等,并兼及19世纪俄国文学和法国文学,同时还阅读了杰克·伦敦、德来塞、毛姆、狄更斯、哈代等人的小说,以及不少中国古典及现代作家的作品。

1958年,周克芹毕业于成都农业技术学校(现成都农业科技职业学院),由于1957年周克芹曾投书党报为一些“右派言论”辩解,加上当时“左”的思想路线,学校误判其“政治不及格,不予分配工作”(此项处理于1983年5月,由四川省文联党组复查改正),学校发给三个月伙食费,从农校回到家乡,在家乡当了20年农民。

1959年,周克芹在简阳县绛溪公社飞马农中教书,到次年农中停办解散;同年开始写作。周克芹一边务农一边从事业余写作,第一部短篇小说《秀云和支书》(发表于《峨眉》1960年1月)。

二十世纪60年代初,正式在《四川文学》上发表了《秀云与支书》、《在井台上》等短篇小说。

1971至1972年,在简阳县绛溪公社务农,先后担任升阳五队、升阳六队会计,大队会计。

1973年8月,短篇小说《李秀满》发表在《四川文艺》1973年第一期。在简阳县绛溪公社任农业技术员,自带津贴,国家每月资助生活费19元。

1975年,调简阳县红塔区任区农业技术员,自带口粮,国家每月给予生活津贴30元。

1976年,文革开始,在“文革”中,周克芹整个地没有参与“文革”中那些组织以及活动,原因是其不想浪费光阴,太爱读书。周克芹这一时期的阅读,除了文学外,范围扩大到政治、历史、经济理论,都有所涉猎。

1977年冬,参加红塔区组织的工作组,到杨家公社金星大队驻队蹲点。1978年7月,随着工作组回到红塔区;10月,调简阳县文化馆工作。

1979年1月,加入中国共产党。3月,由简阳县文化馆调四川省文联从事专业创作;同年发表了长篇小说《许茂和他的女儿们》;仍坚持在简阳县红塔区蹲点深入生活,兼任红塔区区委委员。

1980年3月,短篇小说《在艰难的日子里》发表在《红岩》1980年第3期;4月,短篇小说《勿忘草》发表在《四川文学》1980年第4期;5月,短篇小说《落选》发表在《四川文学》;6月,参加四川省第二届文代会,被选为四川省第二届文联委员,并加入中国作家协会。

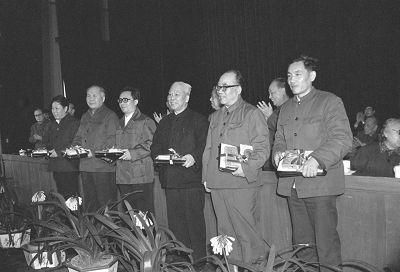

周克芹作品获茅盾文学奖

1983年4月,应邀在成都西南民族学院作报告,题为《文学的突破和创作》,其后发表在《西南民族学院学报》1983年第2期;8月,参加“四川省首届青年文学创作会议”。

1984年,周克芹要到中国作家协会四川分会担任领导职务,才离开了他生活40多年的家乡。

1985年5月,和老作家沙汀、评论家邓仪中、仲呈祥前往安县;8月,任中共作协四川分会党组成员;9月,参加中国作家代表团扩出访叙利亚、阿尔及利亚,途经卡拉奇、巴黎,历时30天。

此后,周克芹历任全国政协委员、中国作家协会理事、中国作家协会四川分会党组副书记、常务副主席、《现代作家》主编。

1986年9月,参加由四川省作家协会和《人民文学》组织的“四川短篇小说研讨会”。

1990年1月,任《现代作家》主编;2月,任中国作家协会四川分会党组副书记;6月,出席简阳、德阳“读者座谈会”,听取读者对《现代作家》的意见;7月16日,因病住进四川草堂干部疗养院,后因原发性肝痛突发先后转到四川省医院、成都军区陆军总医院洽疗;8月5日,积劳成疾的周克芹在成都因肝癌抢救无效去世,年仅54岁。

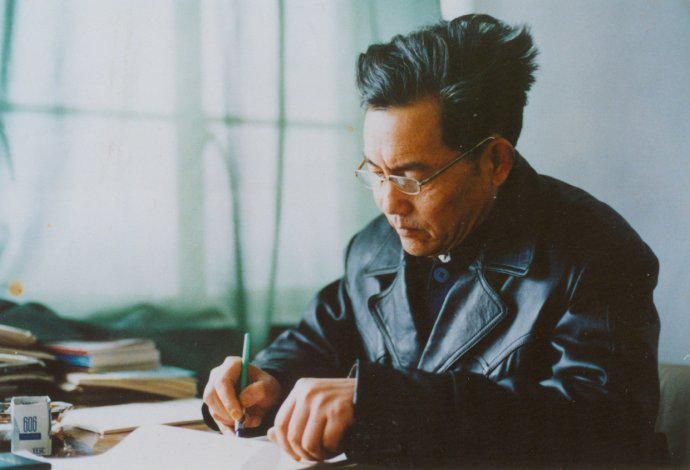

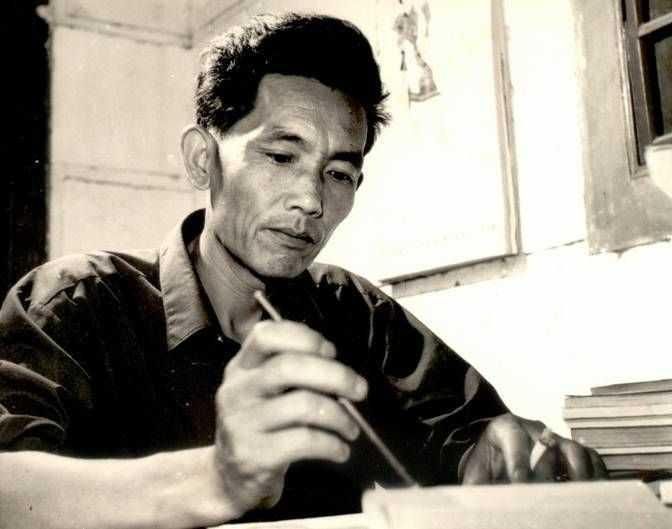

周克芹在写稿

学校生活

周克芹利用星期天组织文学小组同学到清幽的狮子山,举行文学野餐活动,朗诵剧本,唱苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》《三套车》,即兴作诗,修改习作,谈各自的文学志向。周克芹还通过舒次章老师领回四川省文联文学讲座票,带领文学小组成员去成都成城中学听杨益言讲《在烈火中永生》的创作过程,在四川大学听谭洛非教授讲巴金的《家》《春》《秋》,激发同学们对文学的热爱。1958年夏,在成都农校的毕业晚会上,周克芹还在学校大食堂舞台上主演了话剧《苏州夜话》,身着一身长衫,风流倜傥,椒盐的普通话,至今仍在老校友们耳边萦回。

家庭生活

1962年,周克芹在简阳县红塔区绛溪公社升阳五队和张月英结婚,财产仅半间草房。张月英在接受CCTV《人物》栏目采访时说在她嫁给周克芹之前就知道他一直在写作,觉得他是一个有天才的人,虽然是个农民,但是是有货的;她的父亲也认为自己的女婿是一个秀才,虽然是个穷秀才,但仍十分高兴和赞成这门婚事。婚姻的及时到来,拯救了周克芹,他觉得自己找到了战友,让他从被人认为是“右派”的打击中恢复了过来。

1965年7月,女儿周惠莲出生。1966年,花20元买生产队上的半间房子,第一个男孩出生后死去。1967年2月,女儿周竞莲出生,孩子在三岁后死去。1968年4月,儿子周吉昌出生。1970年2月,女儿周梦莲出生。

对于周克芹当时的生活,作家戴善奎在一篇文章中写道:那时候,农民背太阳,周克芹太阳月亮一齐背。收工天已擦黑。回家揭开水缸,只剩缸脚水,于是,周克芹挑水桶,张月英打电筒,到一两里外的古井担水。月落了,乌啼了,娃娃们已经睡着了,周克芹青灯陋室开始写文章。

家庭的美满让他感到幸福,他曾对别人说:“叫我出去我还不想出去呢,我有这么好一个家。”

小说作品

长篇小说 | |||

作品 | 刊物 | 时间 | 备注 |

《许茂和他的女儿们》 | 《沱江文艺特刊》 | 1979年10月 | —— |

《秋之惑》 | 《四川文学》 | 1990年 | —— |

《饥饿平原》 | —— | 1987年 | 手稿 |

中短篇小说 | ||

作品 | 刊物 | 时间 |

《秀云和支书》 | 《峨眉》 | 1960年 |

《棉乡战鼓》 | 《四川文艺》 | 1974年 |

《青春一号》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《李秀满》 | 《四川文学》 | 1973年8月 |

《希望》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《早行人》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《井台上》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《石家兄妹》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《灾后》 | 《四川文学》 | 1978年3月 |

《两姑娘》 | 《四川文学》 | 1979年 |

《在艰难的日子里》 | 《四川文学》 | 1980年 |

《勿忘草》 | 《四川文学》 | 1980年4月 |

《落选》 | 《四川文学》 | 1980年5月 |

《甘家的甘大爷》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《采采》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《风为媒》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《山月不知心里事》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《饯行》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《邱家桥首户》 | 《作家》 | 1983年10月 |

《来来》 | 《作家》 | 1983年 |

《桔香,桔香》 | 《现代作家》 | 1984年 |

《五月春正浓》 | 《青年作家》 | 1984年 |

《晚霞》 | 《长安》 | 1984年 |

《果园的主人》 | 《青年文学》 | 1984年 |

《断代》 | 《青年作家》 | 1985年 |

《绿肥红瘦》 | 《青年作家》 | 1986年 |

《二丫和落魄秀才》 | 《青年作家》 | 1986年10月 |

《上行车,下行车》 | 《文汇月刊》 | 1987年 |

《人生一站》 | 《文汇月刊》 | 1988年 |

《难忘今宵》 | 《文汇月刊》 | 1988年 |

《雨中的愉悦》 | 《文汇月刊》 | 1988年 |

《虚惊》 | 《文汇月刊》 | 1988年 |

《写意》 | 《现代作家》 | 1990年 |

《笔筒的故事》 | 《现代作家》 | 1990年 |

文学剧本

作品 | 刊物 | 时间 |

《赵钱孙李》 | 《戏剧与电影》 | 1981年 |

《桂香前传》(与履冰合作) | 《电影作品》 | 1981年 |

《许茂和他的女儿们》(与萧穆合作) | —— | 1981年11月 |

创作漫谈

作品 | 刊物 | 时间 |

《关于短篇小说的通信》 | 《四川文艺》 | 1977年第8期 |

《关于生活的通信》 | 《四川文艺》 | 1978年第5期 |

《创作生活及其它》 | 《写作》 | 1982年第6期 |

《几句闲话》 | 《中篇小说选刊》 | 1989年第2期 |

《超外之谈》 | 《小说选刊》 | 1989年第5期 |

报告文学

作品 | 刊物 | 时间 |

《朵朵银花》 | 《四川文艺》 | 1979年 |

《扎根农村、努力写作》 | 《四川农民报》 | 1980年6月21日 |

《文学与农村题材》 | 《四川农民报》 | 1980年1月7日 |

《坚持深入群众的斗争生活》 | 《红旗》 | 1980年 |

《在人生的道路上-致农村青年朋友》 | 《四川青年》 | 1981年 |

《牢记自己的责任》 | 《中国青年》 | 1981年7月9日 |

《做党的一名忠诚的宣传员》 | 《四川支部生活》 | 1981年 |

《光荣的担子》 | 《青年作家》 | 1982年 |

《文学的突破和创作》 | 《西南民族学院学报》 | 1983年 |

《一个中国农民的追求》 | 《四川日报》 | 1986年5月27日 |

书面发言

名称 | 刊物 | 时间 |

“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表40周年座谈会”发言 | 《人民文学》 | 1982年 |

四川省文联“纪念《讲话》发表40周年座谈会并”书面发言 | 《四川文学》 | 1982年 |

散文作品

作品 | 刊物 | 时间 |

《袖手于前、疾书于后一给一位青年作者的信》 | 《中国青年报》 | 1985年5月13日 |

《说“竭”》 | 《花溪》 | 1982年 |

《关于黄龙九寨的通信》 | 《大西南文学》 | 1985年 |

《唯水关的话题》 | 《剑南》 | 1985年 |

《丙寅说文》 | 《成都晚报》 | 1986年2月12日 |

《巴黎一瞥》 | 《青年导报》 | 1987年1月2日 |

《国门外日记若干》 | 《小说家》 | 1987年1月 |

《神游》 | 《贵州日报》 | 1988年7月24白 |

文艺随笔

作品 | 刊物 | 时间 |

《修正主义的破烂》 | 《四川文艺》 | 1979年 |

《周克芹答本刊问》 | 《文谭》 | 1982年 |

《周克芹谈许茂》 | 《山城电影》 | 1982年 |

《〈许茂和他的女儿们〉创作之初》 | 《北京师范学院学报》 | 1982年 |

《周克芹谈自己的作品》 | 《北京晚报》 | 1983年1月7日 |

《八十年代农村题材展望》 | 《当代文坛》 | 1984年 |

《感受·表达——农村题材创作琐议》 | 《青年作家》 | 1984年 |

《周克芹自传》 | 《作家》 | 184年 |

《赞“沃土”》 | 《新信息报》 | 1984年9月22日 |

《创作自由二题》 | 《现代作家》 | 1985年 |

《我们的任务》 | 《当代文坛》 | 1985年 |

《时代·改革,文学—作家谈心录》 | 《文学时代》 | 1985年 |

《一点感想》 | 《大西南文学》 | 1985年 |

《双百方针与文学批评》 | 《四川日报》 | 1986年7月20日 |

文学评论

作品 | 刊物 | 时间 |

《关于如何反映当代农村生活的通信》(周冰、周克芹) | 《当代文坛》 | 1985年 |

《从民族文化的层次审视生活》 | 《当代文坛》 | 1985年 |

《〈蓝花豹〉笔谈》 | 《当代文坛》 | 1986年 |

《我读〈激荡的大宁河〉》 | 《萌芽》 | 1986年8月 |

《写在菊花时节一改革文学漫笔》 | 《当代文坛》 | 1988年 |

《面对乡土文学》 | 《当代文坛》 | 1988年 |

《再论深入生话的重要性》 | 《四川日报》 | 1989年7月16日 |

《纪实散文大有可为》 | 《四川日报》 | 1990年7月15日 |

主题思想

周克芹的书房

周克芹创作的小说几乎涵盖了农村问题与农民生活的方方面面:既有从宏观角度反映农村在文革与改革浪湖中所经历的风雨与苦难的,如长篇《许茂和他的女儿们》和《秋之惑》;又有从微观层面描写农民在具体社会环境和时代生括中精神面貌与思想行为的变化的,如《落选》《写意》《五月春正浓》《山月不知心里事》等等。其创作涉及的范围广、程度深、问题尖锐。

周克芹的作品总是与时代密切相关,书写社会变革中的农民人物与农村生活,始终跳动着强烈的时代脉搏。如《山月不知心里事》揭示的是农村改革初期出现的新问题和新矛盾。《晚霞》家庭中的矛盾是农村生括中农民意识里先进与落后、改革与保守这两种不同思想的对立和冲突。而《邱家桥首户》里,矛盾是农民在解决温饱、开始迈向富裕之时,依然面临着许多新的问题。这是摆在中国农村与农民乃至所有中国人面前的一个值得深思的问题。周克芹敏锐地发现并紧紧抓住了这些现象,予以揭示。

艺术手法

创作分期

《人物》茅盾文学奖获奖作家系列 周克芹

早期阶段:由于时代条件的限制,周克芹的文学实践只能归属在国家意识形态关于“农村题材”一体化的规范写作之中。

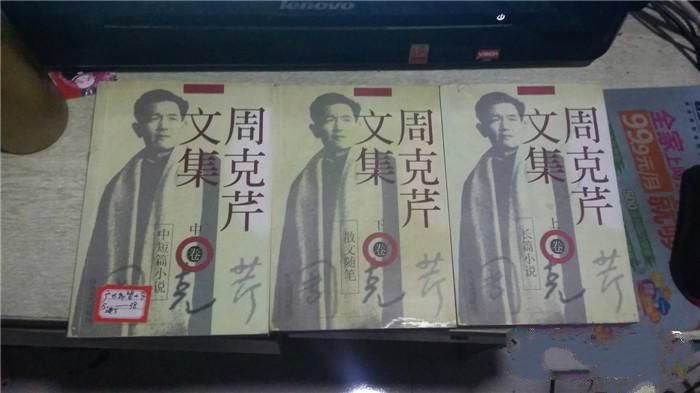

周克芹文集

晚期阶段:这是一个具有艺术个性、且主体美学精神凸显的自由创作阶段。其作品的抒情反讽风格,不仅提升了自己的叙事艺术审美境界,也提升了四川的短篇小说的艺术境界,从而弘扬了四川短篇小说由沙汀、艾芜等人开创的优秀传统。

人物形象

在周克芹刻画的处于时代变革中的农民形象里,主要体现在“农村能人的出现”与“乡村女性自我意识的觉醒”两个方面。

大量的农村能人的涌现。周克芹的小说中,一大批农村新人是其作品人物形象塑造的侧重点之一。这类新人主要有两类,一是普通农民,一是基层干部。无论是哪一种类型,他们都热爱农村,扎根农村,渴求用白己的双手建设新农村,改变农村落后、贫穷,愚昧的生活面貌与状况。

乡村妇女意识的自我觉醒。在周克芹的作品中,女性形象一直是引起人们注意的一一个方面。作家既关注农村女性的传统美德,更注重展现她们在时代面前的新变化。

由于作家从日常生活中去发现熟悉的人物,因而其笔下常有许事各种不同类型的人物活动在读者的面前。同时,周克芹将人物放在具体的社会环境与时代变化中,把个人命运同国家、民族、社会的兴衰荣辱联系起来,用人物的命运和心态的网络去勾勒时代社会的风貌,写出人物命运的多舛与变化。从而使人物也烙上深深的时代印痕。

周克芹在修改稿子

获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 |

1988 | 1988年全国短篇佳作集 | 《人生一站》 | 获奖 |

1988 | 1988年全国短篇佳作集 | 《博艾霍拉诱惑》 | 获奖 |

1986 | 《青年作家》优秀作品奖 | 《邱家桥首户》 | 获奖 |

1985 | 《长安》优秀文艺作品荣誉奖 | 《晚霞》 | 获奖 |

1985 | 第二届全国青年文学创作奖 | 《果园的主人》 | 获奖 |

1983 | 《小说月报》百花奖 | 《晚霞》 | 获奖 |

1982-12 | 首届茅盾文学奖 | 《许茂和他的女儿们》 | 获奖 |

1982 | 首届全国“中学生评选‘我所喜欢的10本书’” | 《许茂和他的女儿们》 | 获奖 |

1981 | 1980年全国优秀短篇小说奖 | 《勿忘草》 | 获奖 |

1981 | 四川省优秀文学作品奖 | 《许茂和他的女儿们》 | 获奖 |

1981 | 1979—1980年《四川文学》优秀短篇小说奖 | 《勿忘草》 | 获奖 |

1981 | 全国优秀短篇小说奖 | 《山月不知心里事》 | 获奖 |

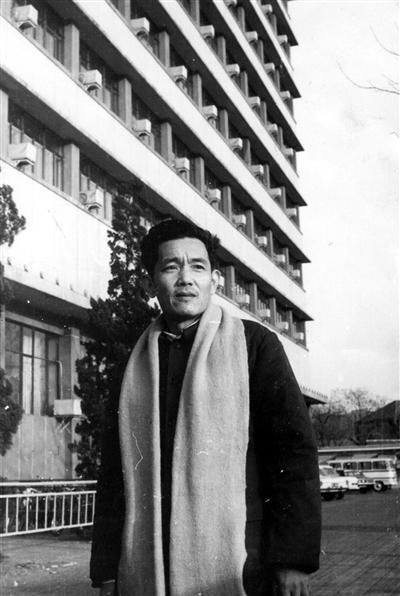

1983年周克芹在天津

“周克芹善于描写蜀中农村的生活,小说中个性鲜明的艺术形象和深沉委婉的情韵,不仅蕴涵着作者对“农业问题”、“农民问题”的理性思考,也标志着他的艺术追求。”

(中国作协副主席、文学评论家李敬泽评)

“周克芹先生深情地注视着现实生活,不掩饰它的伤痕和困苦,也不抛弃它的光彩和欢娱。他追踪当代中国农村社会变革,对伟大的农村改革作了史诗性的描绘和概括。他善于把对个人命运的描绘同国家、民族、社会的兴衰联系起来,用对人物心态、命运的网络去勾勒时代风貌。”

(四川省作协党组书记邹瑾评)

“他的作品既直面人生,又开拓未来;既揭示了作家在改革开放潮流中敏锐感受到的新矛盾、新问题、新困惑,又带给读者力量和希望。只有真正深入到人民的精神世界,才能创作出触及灵魂、引发人民共鸣的作品。周克芹当年就已经切身体会到,创作一定要反对非历史化、非理性化的错误倾向,他的文学思想到现在依然闪耀着光辉,启迪着我们的创作。”

“周克芹在中国当代文学史上的价值是不可低估的。他是一个重要的作家,他不仅属于四川,还属于我们整个国家。”

(中国文联副主席、书记处书记仲呈祥评)

“他原本应该写出更好的作品,可惜他去世太早。他走的时候才50多岁,很可惜。《许茂和他的女儿们》自然是不错的,茅盾文学奖评奖给他,也是应当的。因为那部作品在当时的环境中,是出类拔萃的。但是我想,以他那样一个虚心和上进的作家,如果他能活到现在,他自己也不会满足于此、停留于此。”

“他是很有思想的人,他对自我的要求是很高的。作为一个社会人,他言行谨慎,很多看法在内心中,不能直接表达。我想,他的内心还是很孤独的。”

“周克芹留下的文学作品,除了值得年轻人阅读,还有很大的研究价值,但是深入研究很不够。比如,在周克芹身上,可以看出,一个作家跟时代的关系,他的聪明才智表现在什么地方,他又有哪些没必要隐瞒的局限性。”

(当代诗人流沙河评)

“他的一生就像一篇小说不在于长而在于好。”

(四川人民出版社原副总编王火评)

“周克芹是中国的文学符号,是四川作家的骄傲,我们应该向克芹先生学习,延续本土文脉,找到文学的根。”

(四川省作家协会副主席梁平评)

笔名由来

周克芹的小说处女作《秀云和支书》发表于《峨眉》1960年1期,署名周克勤。1973年7月,短篇小说《早行人》发表在《四川文艺》第7期,署名周克芹。1973年在美术电影银幕上和一个音乐刊物上分别出现了“周克勤”。周克芹曾回忆道:“这个名字,有朋友问我为什么转业了?我声明那不是我,遂有用笔名的意思。当时我正好有个短篇要在《四川文学》上发表,便告诉编辑同志,随便替我署个笔名,不久,小说发表出来时,我看到我的名字上的‘勤’字变为‘芹’字了,以后就沿用下来,以示区别电影和音乐的作者同志。”

不管部长

1979年周克芹当了专业作家之后,仍然不离开农村。他是当地人,又懂得农业技术,既能为农业生产出点子,又便于联系群众,当地干部、农民都愿与他攀谈,人们热情地称他为“不管部部长”。

心怀感恩

2011年7月,在CCTV《人物》节目中,周克芹的好友流沙河说他从未见过有第二个像周克芹这样的人,是那样真正的热爱文学,而不想当官。早年因被认为“右派”,周克芹受了很多委屈;直到1982年,周克芹获得茅盾文学奖之后,四川省提拔他到省里当干部,周克芹婉言拒绝,但是组织不允许,偏偏要他进入党组领导成员里面。周克芹说:“党对我有恩,我怎么能拒绝呢?我不能拒绝。”

2016年10月,周雪莲在接受《成都日报》采访时回忆:“印象里散步是他唯一的爱好。有一次走到九眼桥,正值锦江涨洪水,万人围观。爸爸说,当年报考成都农业技术学校,考场就设在九眼桥的'虎城中学'校园,当时考得并不理想,之所以被录取,可能与成功的口试有很大关系。走了很久才走到狮子山脚下,那里有一个亲戚。其实爸爸主要是来看他曾经就读的学校。学校园区还在,但已成为养猪场和养鸡场。爸爸说,他在入学的第一篇作文里写下豪言壮语:‘我将来要做一名优秀的农艺师,让丰收的粮食堆满农民的粮仓,让肥壮的牲畜布满山冈,让鲜艳的花朵开遍祖国大地……’生活慢慢好起来了,爸爸说这叫‘打倒油菜头,欢迎花生米!’”

克勤克俭

周克芹名满文坛之际,家里还没有洗衣机。周克芹说,就是买了,仍然要孩子们自己洗衣服。一次,儿子打着他的牌子在家乡联系买啤酒,他知道后把儿子痛批一顿并约法三章:“今后不允许打着我的旗号到外边去办事。”

周克芹痛恨腐败,有时又不得不委屈自己。因为不会拉关系,不愿屈身下拜,身为厅局级干部的省作协副主席,竟然连家庭电话都迟迟安装不了,真令人不可思议。周克芹的身份证上,一直标明的是周克勤,就是克勤克俭复克己的人。

提携新人

周克芹在世的时候,身为作协的领导,对青年作家的提携和培养,是有方法的。他当时组织了很多文学活动,不是像现在很多会流于形式,而是根据创作规律,组织文学活动,发现人才,培养人才。当时四川很多文学青年都受惠于他的提携,包括作家阿来在内。阿来的第一本小说集的出版,是经过他的推荐。

故里

周克芹“故里”牌匾

“故里”没有作家生前居室什物等的展示,而是越过村庄居所经乡路直接通往周克芹的墓地。

墓冢

周克芹墓

碑身正面,凹进一处,用以镌刻碑文,白瓷底子上,雕刻着流沙河的题字,中间大书:“小说家周克芹之墓”,两边一副对联:“重大题材只好带回天上;纯真理想依然留在人间。”

墓冢前是的宽敞水泥平坝,平坝周围植着松柏,花坛里种着杜鹃花、桂花等花卉。

2011年,周克芹墓被列为简阳市文物保护单位。

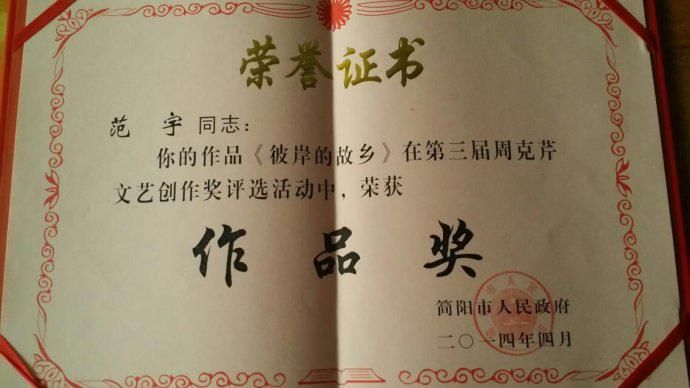

设奖

周克芹文艺创作奖

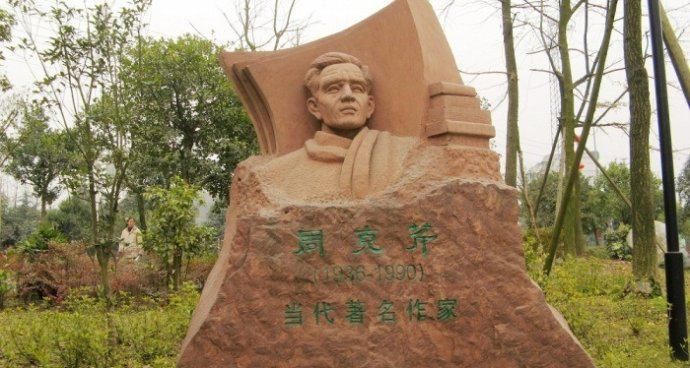

雕塑

周克芹雕像

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本词条还有待完善,请 编辑

上一篇 列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰 下一篇 紫彩乃