孔伯华

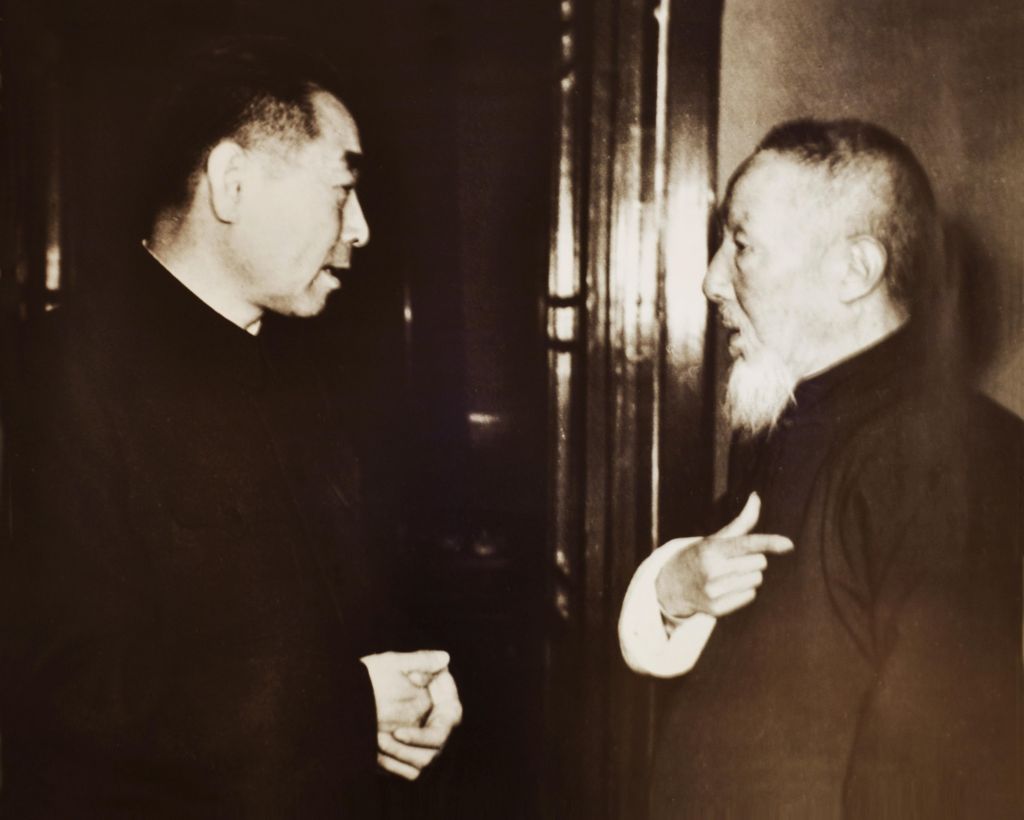

孔伯华与毛泽东

二十五岁时起就应邀在北京外城官医院出诊。1929年,汪精卫反动政府意欲消灭中医,他便联络同道在京师创办了医药学会,奔走呼吁,被推举为联合会主席到南京请愿谈判,终于使政府取消了前议。同年,孔伯华与萧龙友共创中国第一所医学高等学校“北京国医学院”,邀请各地名医并肩作战,辛苦操劳,在沉重的中外当局压力下培养出了大批的下一代中医人才,这些学生也都是成绩卓著的栋梁之才,在其后中医元气大伤的情况之下,承担起了继承和发展中医的重任。

解放后,孔伯华因医术高超,名列中国四大名医,更因高风亮节,倍受各界人士尊重。党中央选定孔伯华担任毛泽东的保健医生。

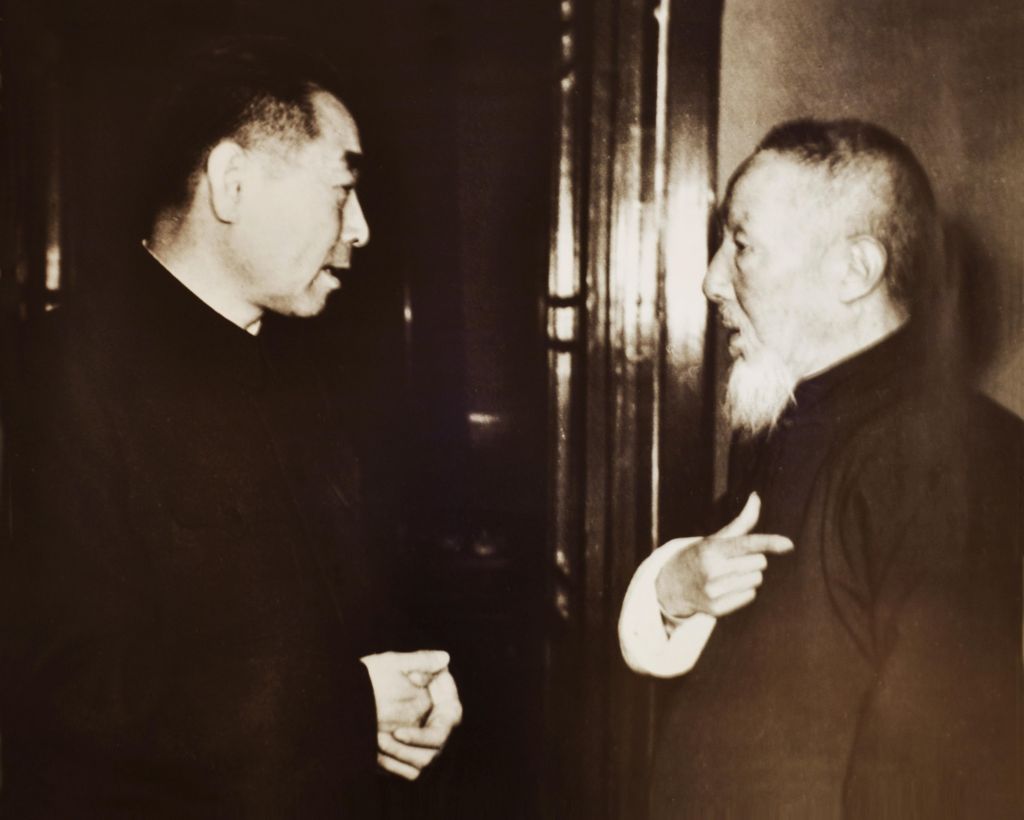

在1955年3月10日,他在出诊过程中身体突然感到不适,但仍勉强为6位病家诊治。其后便回家调养,不料从此一病不起,享年71岁。孔伯华逝世以后,党中央、毛主席深切关怀,日理万机的周总理亲自担任了治丧委员会主任并亲临寓所吊唁,对家属慰勉备至,特别关怀先生后代的培养和教育问题。中央卫生部更予以人力财力的大力相助,中医司的领导郭子化、吕炳奎等同志,一连数日,亲临先生住所,主持襄理丧葬事宜。

科研成就

学术上,主张病必求其本,临证注重湿与热。以善治温病著名,更以善用石膏一药,为医林所景仰。

他认为中医在临床上不仅是单纯地看其局部的病,而且应该照顾到病人的整体,特别强调“元气”。辨证论治全凭纲要。纲者:两纲,曰阴、曰阳;要者:六要,曰表、里、寒、热、虚、实。“两纲六要”,不能平列。在治学方面,首先应熟读《内经》,参悟经旨,不泥于古,抱着实事求是的客观态度。在诊断方面,脉贵于神,意在匀和。在病机方面,在正气受伤的原因中,他首先强调脾为后天之本,以及脾胃与肝的关系,尤其重视肝脾关系,主张脾胃有病必系肝,肝病必系于脾胃。临证注意脾湿和肝热。在外感温热病方面,认为人体内的郁热伏气(久郁之热和潜伏之气)是感受温热病的主因。

擅用石膏,是从躁、渴、喘、呕四处着眼,在他的著作《时斋医话》中讲述很详:“诸石膏之疗能,其体重能泻胃火,其气轻能解表肌(解表清热),生津液,除烦渴,退热疗斑(皮肤上出的小红点成片就叫斑),宣散外感温邪之实热,使从毛孔透出。其性之凉并不寒于其他凉药,但其解热之效,远较其他凉药而过之。治伤寒之头痛如裂、壮热如火,尤为特效,并能缓脾益气,邪热去,脾得缓而元气回;催通乳汁,阳燥润,孔道滋而涌泉出;又能用于外科,治疗疡之溃烂化腐生肌;用于口腔而治口舌糜烂;胃热肺热之发斑发疹更属要药。”

用药特点

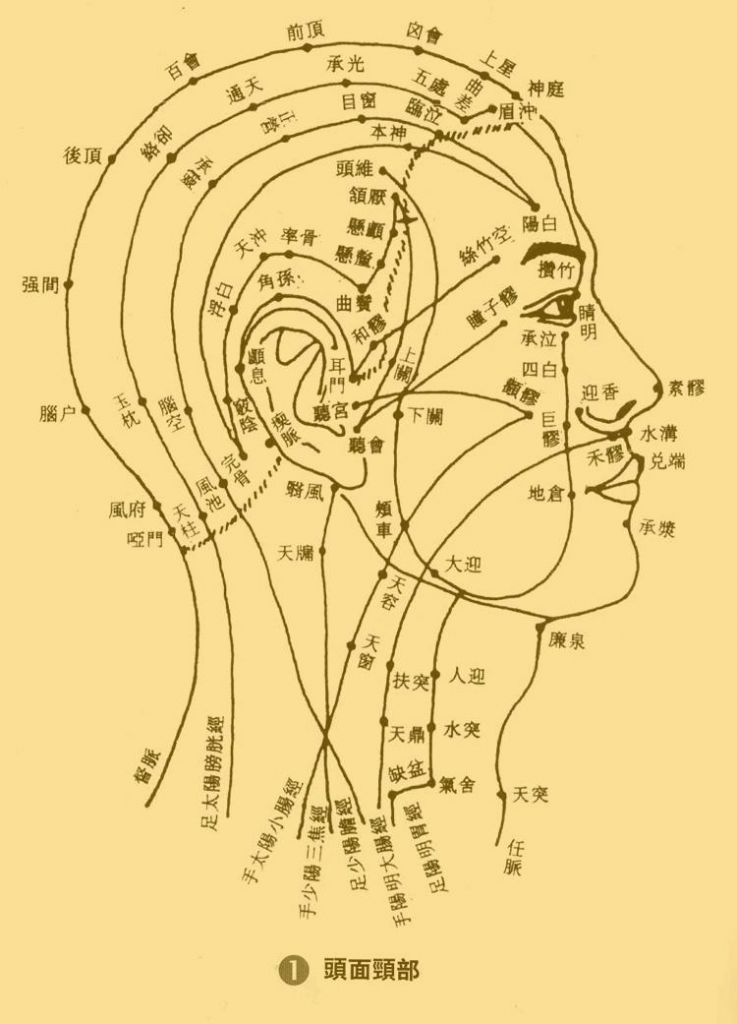

中医穴位

论文著作

著有《时斋医话》《传染病八种证治释疑》《孔伯华医集》《脏腑发挥》《孔伯华养生十二字诀》。

第二届全国政协委员。 解放后历任中国人民政治协商会议全国委员会委员,中华医学会中西医学术交流委员会副主任委员,中国医学科学院中西医学术交流委员会副主任委员,中央人民政府卫生部、北京中医学会顾问等职。

解放后历任中国人民政治协商会议全国委员会委员,中华医学会中西医学术交流委员会副主任委员,中国医学科学院中西医学术交流委员会副主任委员,中央人民政府卫生部、北京中医学会顾问等职。

孔伯华与周恩来

中国大陆地区第一部以知识共享协议发布的医学专著《孔伯华中医世家医学传习录》,收录了孔伯华先生生前所著“时斋医话”、“脏腑发挥”等学术论文及孔老生前各科门诊遗留验方,孔伯华先生后人、部分弟子及孔伯华再传弟子的部分医案,全书50余万字,内容涵盖中医各学科,可供广大中医医务工作者临床指导。

2019年12月27日下午,纪念孔伯华诞辰135周年学术研讨会暨寻找北平国医学院传承人启动仪式在京举办,会议主题为“守正出新,行以致远”。

中华孔子学会儒学促进委员会会长、世界孔子后裔联谊总会会长、孔子世家谱常态化续修工作协会荣誉会长孔德墉,中国药膳研究会会长杨锐,海淀区卫健委副主任赵成芳,朝阳区卫健委中医科科长冯传有,海淀区卫健委中医药管理办公室主任袁学勤,西城区卫健委中医科科长卫巍等出席了会议,会议由孔伯华之孙、北京伯华国医传承发展中心理事长、孔医堂创始人孔令谦,孔医堂副总裁孔令訸联合主持。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。